Nostradamus et la guerre Israël-Iran (I-70).

Avec le déclenchement de la guerre entre Israël et l’Iran, il m’a paru interessant de revenir sur un quatrain célèbre de Nostradamus qui évoque la révolution islamique en Iran, mais pas seulement. En le relisant, à la vue des évènements actuel, on peut y comprendre un certains nombres de choses nouvelles sur l’avenir de l’Iran et même du monde.

I-70 :

Pluie, faim, guerre en Perse non cessée

La foy trop grande trahira le monarque,

Par la finie en Gaule commencée :

Secret augure pour à ung estre parque.

Ce quatrain I-70 est lié à l’histoire de l’Iran, car il fait référence à la « Perse » au premier vers.

Il semble enchaîner trois moments historiques clés de l’histoire du pays :

- 1979, avec le renversement du Shah par une révolution islamique (I) ;

- 2025, avec la guerre entre Israël et l’Iran (II) ;

- Et enfin, l’émergence d’une figure eschatologique, au croisement de l’islam chiite, le Mahdi, et des attentes chrétiennes françaises, le Grand Monarque (III).

I. La Révolution Islamique de 1979.

La Révolution islamique de 1979 est relatée dans deux vers du quatrain, le deuxième (A) et le troisième (B).

A. Le deuxième vers (« La foy trop grande trahira le monarque« ).

Le deuxième vers du quatrain I-70 évoque la chute du Chah en 1979 :

« La foy trop grande trahira le monarque ».

Décomposons le texte en trois parties : « le monarque » (1), « la foy trop grande » (2) et « trahira » (3).

1. « le monarque« .

« le monarque » dont il est question dans le quatrain I-70, c’est Mohammad Reza Pahlavi de la dynastie Pahlavi.

La dynastie Pahlavi (1925-1979) est fondée par Reza Khan, un officier cosaque d’origine modeste. À la suite de la Première Guerre mondiale, l’Iran, sous la dynastie Qajar (1794-1925), est affaibli par l’instabilité politique, les interventions étrangères (britanniques et russes) dans le cadre du Grand Jeu et l’incapacité des Qajars à moderniser le pays. En 1921, Reza Khan orchestre un coup d’État avec le soutien des Britanniques, qui cherchent un allié fiable pour contrer l’influence soviétique et protéger leurs intérêts pétroliers (Anglo-Persian Oil Company). Reza Khan prend le contrôle de Téhéran avec l’appui de l’armée cosaque et devient ministre de la Guerre, puis Premier ministre. En 1925, l’Assemblée nationale dépose le dernier chah Qajar, Ahmad Chah, et proclame Reza Khan comme Reza Chah Pahlavi, fondant la dynastie Pahlavi.

a. Règne de Reza Chah (1925-1941).

Reza Chah cherche à moderniser l’Iran sur le modèle d’Atatürk en Turquie, tout en consolidant son pouvoir autoritaire. Ses réformes incluent :

- Centralisation et modernisation : Création d’une armée nationale, réforme de l’administration, développement des infrastructures (chemins de fer transiraniens), et imposition de lois laïques (ex. : interdiction du voile dans certains contextes).

- Nationalisme et contrôle des ressources : Reza Chah renégocie les concessions pétrolières avec les Britanniques, bien que l’Iran reste sous influence étrangère.

- Services secrets : Il établit une police politique rudimentaire pour réprimer les oppositions (communistes, mollahs, tribus). Cependant, les services secrets sous son règne sont moins structurés que sous son fils.

- Contexte géopolitique : Reza Chah maintient une neutralité précaire entre les puissances britannique, soviétique et, plus tard, allemande. Cependant, son rapprochement avec l’Allemagne nazie dans les années 1930 inquiète les Alliés.

En 1941, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques et les Soviétiques envahissent l’Iran avec l’opération Countenance pour sécuriser les routes d’approvisionnement vers l’URSS et contrôler le pétrole. Reza Chah, accusé de sympathies pro-allemandes, est contraint d’abdiquer et exilé en Afrique du Sud. Son fils, Mohammad Reza Pahlavi, devient chah.

b. Règne de Mohammad Reza Chah (1941-1979).

Le règne de Mohammad Reza Chah est marqué par des réformes ambitieuses, une dépendance croissante envers les puissances occidentales (surtout les États-Unis), et une répression accrue orchestrée par des services secrets modernisés.

Mohammad Reza, jeune et inexpérimenté, gouverne dans un contexte d’instabilité. L’Iran est occupé par les Alliés jusqu’en 1946, et les tensions internes (séparatistes, communistes, nationalistes) s’intensifient.

En 1951, le Premier ministre Mohammad Mossadegh nationalise l’Anglo-Iranian Oil Company, défiant les intérêts britanniques. Cela déclenche une crise géopolitique majeure.

Les services secrets britanniques (MI6) et américains (CIA) orchestrent un coup d’État, en 1953, l’opération Ajax, pour renverser Mossadegh, avec le soutien de factions pro-monarchiques et de l’armée iranienne. Ce coup, financé à hauteur de plusieurs millions de dollars, renforce le pouvoir du chah et marque un tournant : l’Iran devient un allié clé des États-Unis dans la guerre froide, contre l’URSS et les mouvements communistes au Proche-Orient.

Mohammad Reza Chah établit la SAVAK (Organisation de la sécurité et du renseignement), en 1957, un service secret redoutable, formé avec l’aide de la CIA et du Mossad israélien. La SAVAK devient l’instrument principal de la répression interne, ciblant les communistes (parti Tudeh), les nationalistes, les islamistes et toute opposition au régime.

La brutalité de la SAVAK alimente le ressentiment populaire, contribuant à la montée de l’opposition islamiste et de gauche. Mohammad Reza lance un programme de réformes (réforme agraire, droit de vote des femmes, industrialisation), à partir de 1963, que l’on appelle « la révolution blanche ». Bien que visant à moderniser l’Iran, ces réformes aliènent les propriétaires terriens et le clergé chiite, notamment l’ayatollah Ruhollah Khomeini, qui critique la laïcisation et la dépendance envers les États-Unis.

2. « la foy trop grande« .

« la foy trop grande » concerne l’islam chiite des mollahs (a) et des ayathollas (b) qui vont prendre le pouvoir en Iran en janvier 1979 afin d’appliquer la doctrine du « velayat-e Faqih » (c).

a. Les mollahs.

Les mollahs sont des religieux chiites formés dans les séminaires religieux (hawza), souvent à Qom ou Najaf. Dans le contexte iranien, ils jouent un rôle central dans la théologie chiite duodécimaine, interprétant la charia et guidant la communauté religieuse.

Avant la Révolution de 1979, les mollahs formaient une classe influente mais hétérogène, allant de figures conservatrices à des réformateurs modérés. Leur autorité spirituelle et sociale leur conférait un poids significatif, notamment dans les campagnes et les milieux populaires, où ils étaient perçus comme des défenseurs des valeurs traditionnelles face à la modernisation autoritaire des Pahlavi.

Sous la dynastie Pahlavi, les mollahs ont vu leur influence contestée par les politiques de sécularisation et de modernisation.

Reza Chah impose des réformes laïques (interdiction du voile, contrôle des institutions religieuses, réforme judiciaire) qui réduisent le pouvoir des mollahs. Ces derniers, bien que marginalisés politiquement, conservent une influence culturelle et spirituelle, notamment via les écoles religieuses et les mosquées.

La situation s’aggrave avec la Révolution blanche de 1963, qui met en œuvre un programme (réforme agraire, droits des femmes, industrialisation) perçu comme une menace à l’autorité des mollahs et aux structures traditionnelles.

Les réformes des Pahlavi creusent les inégalités sociales. Les revenus pétroliers enrichissent une élite proche du chah, tandis que les classes populaires et la classe moyenne souffrent de l’inflation et de la répression. Les mollahs, en tant que figures locales, canalisent ce mécontentement.

L’alignement du chah sur les États-Unis et sa répression via la SAVAK alimentent le mécontentement des clercs, qui critiquent la « westernisation » et l’autoritarisme.

b. L’ayatollah Khomeini.

Un ayatollah (littéralement « signe de Dieu » en arabe) est un titre spécifique et prestigieux dans le chiisme duodécimain, réservé aux mollahs ayant atteint un niveau élevé d’érudition théologique et juridique (« fiqh »).

Pour devenir ayatollah, un mollah doit compléter des décennies d’études, rédiger des traités reconnus et être considéré comme une « marja’ taqlid » (« source d’imitation »), c’est-à-dire une autorité religieuse que les fidèles suivent pour les questions de droit islamique.

Les ayatollahs ont une autorité spirituelle et juridique bien supérieure à celle des mollahs ordinaires. Ils émettent des « fatwas » (« avis juridiques ») et influencent la doctrine chiite.

Un mollah est un religieux de base ou intermédiaire, tandis qu’un ayatollah est un savant de haut rang, reconnu par ses pairs. Les mollahs ont une influence locale ou communautaire, tandis que les ayatollahs peuvent avoir une portée nationale ou internationale, surtout s’ils sont « marja ».

Tous les ayatollahs sont des mollahs (car ils ont suivi le même parcours), mais tous les mollahs ne deviennent pas ayatollahs.

Parmi les ayatollahs, une distinction existe entre les ayatollahs ordinaires et les grands ayatollahs (« ayatollah ozma »), ces derniers étant des « marja » de premier plan.

c. La doctrine « Velayat-e Faqih ».

En 1970, l’ayatollah Khomeini, alors en exil à Najaf en Irak, développe une interprétation radicale du rôle des religieux dans la vie politique. Il publie, cette année-là, son livre « Hokumat-e Islami » (« Le gouvernement islamique », en français). Il y expose la doctrine politique « Velayat-e Faqih » (en persan : « Wilayat al-Faqih », ou « gouvernement du juriste-théologien ») qui va servir de fondement à la République islamique d’Iran à partir de 1979.

Le numéro du quatrain, I-70, correspond à l’année de publication du livre (1970).

Traditionnellement, les clercs chiites évitaient un rôle politique direct, se concentrant sur l’autorité spirituelle et juridique.

Dans le chiisme duodécimain, les croyants attendent le retour de l’Imam caché (le douzième imam, Mahdi), considéré comme le seul dirigeant légitime.

Khomeini soutient que, en l’absence de l’Imam caché, un juriste islamique, dit « faqih », doit assumer la gouvernance pour appliquer la charia et protéger la communauté musulmane contre les influences étrangères et la corruption morale.

La doctrine repose sur plusieurs idées clés :

- Résistance à l’impérialisme : La doctrine intègre une dimension anti-impérialiste, dénonçant l’influence occidentale (surtout américaine et britannique) en Iran et dans le monde musulman.

- Autorité suprême du faqih : Le juriste-théologien (un ayatollah de haut rang, reconnu comme « marja’ taqlid », « source d’imitation ») détient une autorité absolue, à la fois religieuse et politique, car il est considéré comme le plus apte à interpréter la volonté divine.

- Primauté de la charia : L’État doit être gouverné selon les principes de la loi islamique, et le faqih a le pouvoir de superviser toutes les institutions pour garantir leur conformité.

- Rejet de la monarchie et de la sécularisation : Khomeini condamne la monarchie Pahlavi comme illégitime et anti-islamique, accusant le chah de soumettre l’Iran aux puissances occidentales (notamment les États-Unis). Il rejette également la séparation entre religion et politique, prônant un État théocratique.

- Souveraineté divine, pas populaire : Contrairement aux démocraties laïques, la souveraineté appartient à Dieu, et le « faqih » agit comme son représentant. Cela limite la démocratie au profit d’un contrôle clérical.

3. « trahira« .

« trahira le monarque » concerne les trahisons dont a été victime le chah d’Iran en 1979, facilitant la prise de pouvoir des mollahs. Il y eut les trahisons externes avec l’abandon par les puissances étrangères (a) et les trahisons internes avec l’abandon de l’armée et des élites (b).

a. Les trahisons extérieures.

Le chah est un allié stratégique des États-Unis et du Royaume-Uni dans le contexte de la Guerre froide, servant de rempart contre l’URSS et les mouvements nationalistes arabes. Cependant, ce soutien devient un handicap. Les États-Unis, sous Jimmy Carter (1977-1981), adoptent une rhétorique des droits de l’Homme qui met le chah sous pression pour libéraliser son régime. Cette libéralisation partielle (1977-1978) ouvre un espace à l’opposition sans apaiser les tensions, déstabilisant davantage le régime. Certains historiens, comme Fereydoun Hoveyda, ancien ambassadeur iranien, suggèrent que les services occidentaux (CIA, MI6) ont sous-estimé la menace révolutionnaire, croyant pouvoir contrôler l’opposition.

Bien que Khomeini rejette le communisme, le parti Tudeh et d’autres groupes de gauche (Mojahedin-e-Khalq) participent à la révolution, soutenus indirectement par l’URSS via des financements et des formations. Les services soviétiques (KGB) exploitent le mécontentement anti-américain pour affaiblir un allié clé des États-Unis.

Le chah entretenait des relations secrètes avec Israël, notamment pour contrer les États arabes. Cependant, des fuites suggèrent que le Mossad, conscient de l’instabilité du régime, aurait commencé à explorer des contacts avec l’opposition islamiste dès 1978, anticipant un changement de pouvoir.

Dès 1978, face à l’intensification des protestations et à l’instabilité croissante, Israël a commencé à envisager la chute probable du chah. Des documents déclassifiés des archives israéliennes indiquent que, dès décembre 1978, des responsables israéliens, comme Yael Vered du ministère des Affaires étrangères, exprimaient des doutes sur la viabilité du régime et envisageaient un possible coup d’État militaire comme alternative préférable.

En janvier 1979, lorsque le chah a fui l’Iran, Israël a évacué ses représentants à Téhéran, tout en explorant la possibilité de maintenir un contact minimal avec le nouveau régime.

b. Les trahisons intérieures.

La SAVAK, bien qu’efficace pour réprimer l’opposition interne, échoue à anticiper l’ampleur du mouvement révolutionnaire. Ses rapports minimisent la menace posée par Khomeini, le décrivant comme un religieux marginal. De plus, la SAVAK est infiltrée par des agents doubles, notamment des sympathisants islamistes et communistes, ce qui compromet ses opérations. Le chah, isolé dans son palais, reçoit des informations biaisées et tarde à réagir aux manifestations de 1978.

De nombreux généraux et courtisans, voyant le régime s’effondrer, négocient avec l’opposition ou désertent. L’armée, bien équipée mais démoralisée, refuse de réprimer les manifestations à grande échelle, scellant le sort du chah.

Pour bien comprendre les trahisons dont a été victime le chah, il faut lire le roman de Gérard de Villiers, « SAS contre la CIA », écrit en 1965, soit treize ans avant la Révolution islamique. L’auteur, très lié aux services secrets, donne presque toujours des informations sur les guerres de services et les opérations en cours, ce qui fait de ses romans des livres importants pour comprendre ce qui se passe.

Malko Linge, agent freelance de la CIA, est envoyé à Téhéran pour enquêter sur les activités d’un chef local de la CIA, soupçonné de vouloir déclencher un coup d’État contre le chah en manipulant les mollahs. On y découvre le conflit entre le KGB et la CIA pour renverser le chah avec le soutien d’une partie de l’élite iranienne. L’auteur montre bien que, derrière ces manœuvres politiques, les mollahs attendent de remplacer le chah.

Une autre hypothèse évoquée est que ce coup viserait à saboter volontairement le régime pro-américain afin de provoquer une instabilité favorable à une mainmise américaine encore plus étroite.

B. Le troisième vers (« Par la finie en Gaule commencée« ).

Le troisième vers du quatrain I-70 parle du séjour de l’ayatollah Khomeini à Paris en France et de la grande importance de celui-ci sur la future prise de pouvoir :

« Par la finie en Gaule commencée« .

En 1963, Khomeini, alors un mollah influent de Qom, dénonce publiquement le chah, le qualifiant de « valet de l’Amérique ».

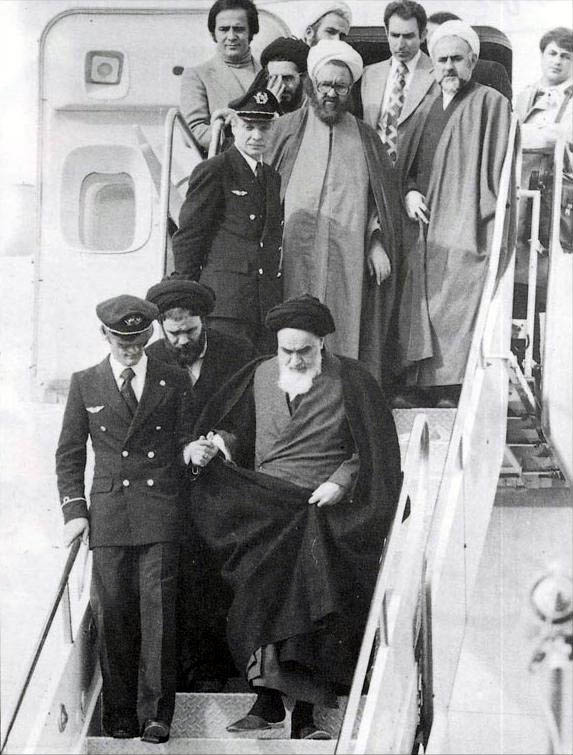

Arrêté, puis exilé en 1964, d’abord en Turquie, puis à Najaf en Irak. Il s’exilera ensuite à Paris en 1978, sur la décision du président Giscard d’Estaing.

L’ayatollah Khomeini s’installera dans la banlieue parisienne, à Neauphle-le-Château. Il bénéficie alors d’une audience médiatique internationale que ne lui offrait pas la ville de Najaf en Irak. C’est le prestige de la capitale de la France qui va lui servir de caisse de résonance.

Khomeini, depuis Paris, devient le leader incontesté de la révolution grâce à sa rhétorique anti-impérialiste et anti-Pahlavi. Les médias internationaux amplifient sa voix.

Les sermons de l’ayatollah, enregistrés en France, seront ensuite diffusés clandestinement en Iran par cassette audio par l’intermédiaire d’un réseau de mosquées qui mobiliseront les masses.

Il devient le symbole de l’opposition religieuse. Les mollahs, sous l’égide de Khomeini, s’allient à d’autres groupes d’opposition : nationalistes (héritiers de Mossadegh), intellectuels de gauche, et mouvements étudiants. Cette coalition, bien que temporaire, amplifie leur impact.

Les médias occidentaux, influencés par des réseaux d’opposition iraniens en exil, amplifient les abus du régime du chah tout en romantisant Khomeini comme un leader anti-impérialiste. Des intellectuels comme Michel Foucault, fascinés par la révolution, contribuent à cette image. Cette campagne médiatique affaiblit le soutien international au chah, le laissant isolé face à la crise.

C’est à partir du moment où Khomeini se trouve à Paris que le processus révolutionnaire va se mettre en œuvre en Iran.

En janvier 1978, c’est l’incident de Qom. Un article publié dans le journal pro-régime « Ettela’at », insultant Khomeini, provoque des manifestations à Qom, réprimées dans le sang. Il y aura des dizaines de morts. Cela va déclencher un cycle de deuil dans la tradition chiite avec des cérémonies durant quarante jours, qui à leur tour vont alimenter de nouvelles protestations à travers le pays.

Le massacre de la place Jaleh, le 8 septembre 1978, lors du « vendredi noir », durant lequel l’armée tire sur des manifestants à Téhéran, va provoquer des centaines de morts. Cet événement radicalise l’opposition et discrédite toute tentative de réforme du chah.

Les grèves massives d’octobre 1978 vont paralyser l’économie de l’Iran. Elles vont surtout concerner l’industrie pétrolière. Le chah, incapable de rétablir l’ordre sans une répression massive, perd le contrôle.

Face à l’escalade des manifestations et à la désertion de l’armée, le chah quitte l’Iran, le 16 janvier 1979, pour un « voyage médical ». Ce départ marque la fin effective de son règne. Khomeini revient triomphalement le 1er février 1979, et la République islamique est proclamée peu après.

C’est pour cela que Nostradamus dit que la Révolution iranienne de 1979 a pris naissance en Gaule, c’est-à-dire en France.

II. La guerre Israël-Iran de 2025 (« Pluie, faim, guerre en Perse non cessée« ).

Le premier vers du quatrain concerne la guerre entre Israël et l’Iran :

« Pluie, faim, guerre en Perse non cessée ».

Il faut donc étudier trois éléments successivement : « la guerre en Perse non cessée » (A), « pluie » (B) et « faim » (C).

A. « guerre en Perse non cessée ».

Le passage « guerre en Perse non cessée » indique une guerre en Iran qui durera de nombreuses années. En effet, on peut considérer que le conflit entre Israël et l’Iran dure depuis 1979 de manière indirecte (1) et ouvertement à partir de 2024 (2).

1. La guerre indirecte (1979-2011).

En 1979, l’Iran rompt officiellement les relations avec Israël et transforme l’ambassade israélienne à Téhéran en ambassade palestinienne. Cette rupture idéologique pose les bases du conflit.

À partir de 1982, l’Iran soutient la création et le renforcement du Hezbollah au Liban, un groupe armé chiite qui devient un acteur clé contre Israël. L’Iran fournit des armes, des fonds et une formation via la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution. Les attaques du Hezbollah contre Israël, comme les attentats de 1983 contre des cibles occidentales au Liban (soutenant indirectement Israël), marquent le début d’une guerre par procuration.

L’Iran, isolé après la révolution et engagé dans la guerre Iran-Irak (1980-1988), utilise le discours anti-israélien pour rallier des soutiens dans le monde musulman, tandis qu’Israël perçoit l’Iran révolutionnaire comme une menace croissante à sa sécurité.

À partir des années 2000, le programme nucléaire iranien devient un point central du conflit. Israël, craignant que l’Iran ne développe une arme nucléaire, commence à mener des opérations clandestines, incluant des cyberattaques (comme le virus Stuxnet en 2010, attribué à Israël et aux États-Unis) et des assassinats de scientifiques iraniens.

L’Iran intensifie son soutien au Hezbollah (notamment lors de la guerre de 2006 contre Israël) et au Hamas à Gaza, fournissant armes, roquettes et financement. Ces actions sont perçues par Israël comme des menaces directes à sa sécurité.

Guerre des ombres : Cette période voit une série d’opérations secrètes bilatérales, incluant des sabotages, des assassinats ciblés (scientifiques iraniens par Israël, opposants iraniens en exil par l’Iran) et des cyberattaques.

2. La guerre directe (2011-2025).

La guerre civile syrienne, à partir de 2011, devient un théâtre majeur du conflit Iran-Israël. L’Iran soutient le régime de Bachar el-Assad en déployant des forces des Gardiens de la révolution et des milices chiites (dont le Hezbollah). Israël répond par des frappes aériennes répétées contre des cibles iraniennes en Syrie, visant à empêcher l’Iran d’établir une présence militaire permanente près de sa frontière.

À partir de 2018, les frappes israéliennes contre des positions iraniennes en Syrie deviennent plus fréquentes. L’Iran riposte par des tirs de roquettes occasionnels depuis la Syrie ou via le Hezbollah, mais évite généralement une confrontation directe massive.

Le 1er avril 2024, Israël bombarde une annexe du consulat iranien à Damas, en Syrie. Cette attaque tue 16 personnes, dont Mohammad Reza Zahedi, un haut commandant de la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution islamique, ainsi que d’autres officiers iraniens et combattants proxies. L’Iran considère cette frappe comme une violation de sa souveraineté, car les locaux consulaires sont protégés par les conventions internationales.

Le 13 avril 2024, en réponse au bombardement de Damas, l’Iran lance plus de 300 drones et missiles sur Israël (opération « Promesse honnête »), avec le soutien des Houthis (Yémen) et d’autres proxies. La plupart des projectiles sont interceptés par la défense israélienne « Dôme de fer » et ses alliés (États-Unis, Royaume-Uni, France, Jordanie). Les bases aériennes israéliennes de Nevatim et Ramon subissent des dommages mineurs. L’Iran annonce que l’opération est « close », signalant une volonté de désescalade.

Le 19 avril 2024, Israël effectue des frappes ciblées près d’Ispahan, en Iran, visant une base militaire et endommageant un radar. L’Iran minimise l’attaque, affirmant avoir abattu tous les projectiles. Cette riposte mesurée, non revendiquée officiellement par Israël, vise à éviter une escalade.

Le 31 juillet 2024 : Assassinat à Téhéran d’Ismaël Haniyeh, chef politique du Hamas, et de Fuad Shukr, commandant du Hezbollah, à Beyrouth. Ces opérations, attribuées à Israël, intensifient les tensions.

Le 27 septembre 2024, c’est l’assassinat de Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah, dans une frappe israélienne à Dahieh, au sud de Beyrouth, tuant plus de 700 personnes et déplaçant 500 000 Libanais.

Le 1er octobre 2024, l’Iran riposte en lançant environ 200 missiles balistiques sur Israël, ciblant des installations militaires comme la base de Glilot (siège du Mossad). La défense israélienne, soutenue par les États-Unis et la France, intercepte la majorité des missiles.

Le 26 octobre 2024, Israël mène des frappes de représailles en Iran, visant des sites militaires. L’Iran ne riposte pas immédiatement, maintenant un conflit à basse intensité.

B. « pluie ».

« La pluie » chez Nostradamus fait référence à des bombardements militaires.

Le 13 juin 2025, Israël lance une série de frappes aériennes massives contre l’Iran, baptisée « Opération Lion dressé », visant des sites nucléaires (Natanz, Arak, Ispahan), des infrastructures militaires et des hauts responsables des Gardiens de la révolution, dont le général Mohammad Hossein Bagheri et Hossein Salami.

Les 13 et 14 juin 2025, l’Iran répond par l’opération « Promesse honnête 3 », lançant des centaines de missiles balistiques sur Tel-Aviv, Jérusalem et d’autres cibles militaires israéliennes. Environ 100 missiles sont interceptés par le Dôme de fer, mais certains causent des dégâts.

Les frappes israéliennes se poursuivent, ciblant des infrastructures énergétiques iraniennes (raffineries, champs pétroliers), des sites de missiles balistiques et des bâtiments de l’État iranien, comme la télévision d’État à Téhéran. Le 19 juin, Israël attaque le réacteur d’Arak, sans causer de fuite radioactive selon l’Iran. L’hôpital Farabi à Kermanshah est également touché, blessant des patients.

L’Iran maintient ses salves de missiles, avec une attaque notable le 19 juin contre l’hôpital Soroka à Beersheba, en Israël, endommageant l’établissement et blessant 32 personnes. L’Iran affirme avoir visé un centre de commandement adjacent, mais Israël accuse Téhéran de « crimes de guerre ». L’Iran utilise également des « munitions à dispersion », larguant des petites bombes sur une large zone.

Washington soutient Israël en interceptant des missiles iraniens et en fournissant des bombes « bunker buster » (GBU-57). Le président Trump décide de bombarder l’Iran le 22 juin 2025, une date hautement symbolique, puisqu’elle correspond au début de l’opération Barbarossa, lorsque les nazis avaient attaqué l’URSS. Il y a un risque d’escalade mondiale dans le conflit.

C. « faim ».

L’expression « faim » indique une éventuelle crise économique en raison de la destruction des raffineries à Téhéran et la menace de blocage du détroit d’Ormuz.

III. Emergence d’une figure eschatologique.

La fin du quatrain annonce l’avènement d’une figure eschatologique, donnant une dimension très particulière à la guerre que nous vivons en ce moment. Nous parlons du régime des mollahs en Iran et de son attente du Mahdi, mais, pour être équitable, il faudrait également parler du régime des rabbins à Tel Aviv qui attend le Messie. Trump et ses alliés de la droite évangélique sont tout aussi messianistes avec l’attente du retour du Christ à la fin des temps. Le conflit entre Israël et l’Iran est une guerre de deux formes de messianisme qui s’affrontent dans une lutte à mort. Cela n’est jamais dit dans aucun média ni journal.

Ainsi, cette question capitale pour notre avenir est abordée dans les deux derniers vers, le troisième (A) et le quatrième (B).

A. Le troisième vers (« Par la finie en Gaule commencée« ).

Le troisième vers parle du rôle de la France dans la fin du conflit entre Israël et l’Iran :

« Par la finie en Gaule commencée ».

Cela renvoie bien évidemment, comme nous l’avons vu, au rôle joué par la France dans le renversement du chah et l’instauration de la République islamique d’Iran. C’est pour cela que la chaîne d’événements décrite par le quatrain a commencé en France.

Mais le texte dit également que cela se finira également en France. C’est presque l’information la plus importante du texte.

Cela pourrait concerner la fuite de l’ayatollah Khamenei en France. Il obtiendrait l’asile politique avec immunité judiciaire en échange de son départ du pouvoir, comme cela se fait traditionnellement. C’est peu probable, mais n’écartons pas l’hypothèse. Il y a parfois des surprises chez Nostradamus. Il serait plus logique que le guide suprême parte vers la Russie plutôt que vers la France.

Non, cela concerne le rôle eschatologique de la France dans la remise en ordre du Proche-Orient à travers la figure du Grand Monarque, dont j’ai parlé dans plusieurs articles. Je vous invite à aller les lire.

B. Le quatrième vers (« Secret augure pour à ung estre parque« ).

Le quatrième et dernier vers concerne l’émergence d’un personnage envoyé de Dieu pour sauver la situation.

« Secret augure pour à ung estre parque« .

Ce vers peut sembler énigmatique en apparence. Étudions son contenu, mot par mot.

« Secret augure » indique qu’une prophétie cachée va se réaliser.

« Pour à ung estre », concerne un être humain annoncé par cette fameuse prédiction secrète.

« parque » sont les déesses grecques du destin. Les Parques correspondent à Dieu qui détermine le destin de certains hommes devant accomplir une œuvre. C’est la fameuse prédestination des catholiques.

Ce vers indique donc qu’un homme viendra pour accomplir le destin de Dieu et que la prophétie sur son annonce sera tenue secrète jusqu’à son arrivée. Il s’agit du mahdi dans l’islam chiite (1), du mashiah dans le judaïsme (2) et du retour du Christ chez les protestants évangéliques (3).

1. Le mahdi dans l’islam chiite.

Pour bien comprendre la notion de mahdi dans l’islam chiite, il faut lire les travaux d’Henry Corbin, en particulier son « Histoire de la philosophie islamique ».

Le concept du Mahdi, le « bien guidé », dans le chiisme, en particulier dans le chiisme duodécimain (majoritaire en Iran), est central dans leur théologie et leur eschatologie. Il désigne un sauveur messianique qui apparaîtra à la fin des temps avant le Jugement dernier pour éliminer l’injustice et combattre les forces du mal qui seront dirigées par l’antéchrist, le « Dajjal ». Une fois la victoire obtenue, il établira un gouvernement islamique universel basé sur la justice et la charia.

Le Mahdi est le douzième imam dans la lignée des imams chiites, considéré comme un descendant direct du prophète Mahomet via sa fille Fatima et son gendre Ali (« Ahl al-Bayt »). Les chiites duodécimains croient que les imams sont les successeurs divinement désignés du prophète Mahomet. Ils sont considérés comme infaillibles, dotés d’une autorité spirituelle, juridique et politique, et chargés de guider la communauté musulmane.

Voici la liste complète des imams :

- Ali ibn Abi Talib (656-661) : il est « Amir al-Mu’minin » (Commandeur des croyants). Cousin et gendre du Prophète (époux de Fatima).

- Hassan ibn Ali (661-669) : il est « Al-Mujtaba » (l’Élu). Fils aîné d’Ali et de Fatima. Il fut brièvement calife en 661 après la mort de son père, mais abdiqua en faveur de Muawiya, fondateur des Omeyyades pour éviter une guerre civile. Son abdication marque la séparation définitive entre le califat sunnite et l’imamat chiite.

- Hussein ibn Ali (669-680) : il est « Sayyid al-Shuhada » (Maître des martyrs). Fils cadet d’Ali et de Fatima. Il refusa de prêter serment à Yazid, fils de Muawiya, et mena une révolte contre les Omeyyades. Il fut tué avec sa famille lors de la bataille de Kerbala (680) en Irak.

- Ali ibn Hussein (680-713) : il est « Zayn al-Abidin » (Ornement des adorateurs). Fils de Hussein.

- Muhammad ibn Ali (713-733) : il est « Al-Baqir » (Celui qui fend le savoir).

- Ja’far ibn Muhammad (733-765) : il est « Al-Sadiq » (le Véridique).

- Musa ibn Ja’far (765-799) : il est « Al-Kazim » (Celui qui réprime sa colère). Emprisonné par le calife abbasside Harun al-Rashid, il mourut en captivité à Bagdad.

- Ali ibn Musa (799-818) : il est « Al-Rida » (Celui qui est agréé). Il mourut empoisonné.

- Muhammad ibn Ali (818-835) : il est « Al-Jawad » (le Généreux).

- Ali ibn Muhammad (835-868) : il est « Al-Hadi » (le Guide). Confiné à Samarra par les califes, il mourut en captivité. Il prépara la transition vers l’occultation du Mahdi.

- Hassan ibn Ali (868-874) : il est « Al-Askari » (l’Homme de l’armée, en référence à Samarra). Il est le père du Mahdi. Il vécut sous étroite surveillance abbasside. Sa mort sans héritier apparent déclencha la crise de succession menant à la doctrine de l’occultation.

- Muhammad ibn Hassan (né en 869) : il est « Al-Mahdi » (le Bien-Guidé), « Al-Muntazar » (l’Attendu). Considéré comme le sauveur messianique en occultation (« ghayba »).

Il faut distinguer deux périodes successives d’occultation :

- Petite occultation (874-941) : Le Mahdi communiquait avec ses fidèles via des représentants (wakils).

- Grande occultation (depuis 941) : Il est caché aux yeux du monde, mais toujours vivant, et ne réapparaîtra qu’à la fin des temps, lorsque Dieu le décidera.

La notion d’occultation ou d’imam caché fait penser au passage de Nostradamus qui évoque « Secret augure ». Mais, le mahdi est un prince arabe vivant au Proche-Orient et que le quatrain fait référence à la Gaule, donc à la France. Il est donc peu probable que le sauveur voulu par Dieu soit le mahdi.

Quoi qu’il existe un autre quatrain qui parle d’un « prince arabe » qui pourrait être le mahdi, dont je parlerai dans un prochain article. Nous avons vu que l’ayatollah Khomeini lorsqu’il construisit sa théorie politique pensa au mahdi. Il en est de même du pouvoir politique actuel en Iran qui ne cesse d’invoquer l’image du mahdi pour agiter les foules et les faire espérer. Il est donc difficile de ne pas en parler.

2. Le Mashiah dans le judaïsme.

Dans le judaïsme, le « Mashiah » (littéralement « l’oint » en hébreu) est une figure attendue qui apportera la rédemption au peuple juif et, par extension, au monde entier. C’est un être humain choisi par Dieu pour accomplir une mission : restaurer la justice, la paix et la souveraineté d’Israël, réunir les exilés, reconstruire le Temple de Jérusalem et établir un monde où la connaissance de Dieu sera universelle. Cette idée est ancrée dans les textes bibliques, notamment chez les prophètes comme Isaïe ou Jérémie, mais elle s’est développée au fil des siècles dans la tradition rabbinique.

Il faut distinguer deux figures messianiques :

- Mashiah ben Yosef : Il est associé à la tribu d’Éphraïm, descendant de Joseph, l’un des fils de Jacob. Son rôle est souvent décrit comme celui d’un précurseur ou d’un « messie guerrier ». Il prépare le terrain pour la rédemption en luttant contre les ennemis d’Israël et en réunissant le peuple. Selon certaines sources (comme le Talmud, traité Sukkah 52a), Mashiah ben Yosef pourrait mourir dans une guerre contre les forces du mal (souvent identifiées à Gog et Magog). Sa mort serait un sacrifice tragique qui ouvre la voie à la rédemption finale.

- Mashiah ben David : Il descend de la tribu de Juda et de la lignée du roi David, d’où son nom. C’est le messie « ultime », celui qui achève la rédemption. Il établit un royaume de paix, de justice et de spiritualité, où le Temple est reconstruit et où toutes les nations reconnaissent Dieu. Son rôle est plus spirituel et glorieux. Voir par exemple, Isaïe XI.

Dans le Talmud (Ketoubot 111a), il est question de trois serments (shvouot) que Dieu aurait fait jurer au peuple juif, et d’autres serments imposés aux nations. Ces serments sont tirés d’une interprétation du Cantique des Cantiques (II : 7 ; III : 5 ; VIII : 4), où il est dit : « Je vous conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles ou les biches des champs, ne réveillez pas, ne troublez pas l’amour avant qu’il ne le veuille. » Les rabbins du Talmud ont vu dans ces versets une allégorie des relations entre Dieu, Israël et les nations, ainsi qu’un cadre pour l’attente messianique.

Ces serments sont divisés en deux ensembles :

- Une « triple promesse initiale » concernant le comportement du peuple juif en exil.

- Une « triple promesse secondaire » concernant la gestion des connaissances messianiques.

Ces serments visent à encadrer l’attente de la rédemption pour éviter des actions prématurées ou dangereuses.

La triple promesse initiale :

- La triple promesse initiale : Ne pas revenir en masse en Israël (« shelo ya’alu be’homa », litt. « ne pas monter comme un mur ») : Cela signifie que les juifs ne doivent pas organiser un retour collectif et massif en Terre Sainte avant l’heure fixée par Dieu pour la rédemption. Ce serment est interprété comme une interdiction d’une immigration massive non guidée par la volonté divine.

- Ne pas se rebeller contre les nations (« shelo yimredu ba’umot ») : Les juifs doivent accepter leur condition d’exil et ne pas chercher à se révolter contre les nations qui les accueillent, tant que la rédemption messianique n’est pas arrivée.

- Ne pas conquérir militairement ou par la force la Terre Sainte : Ce serment interdit de tenter de reprendre la Terre d’Israël par des moyens militaires ou violents avant l’arrivée du Mashiah, car la rédemption doit être divine et non le fruit d’une initiative humaine.

La triple promesse secondaire :

- Ne pas dévoiler le terme de la Délivrance : Il est interdit de tenter de calculer ou de révéler la date exacte de l’arrivée du Mashiah. Cette interdiction découle de la croyance que la rédemption est entre les mains de Dieu, et que spéculer sur son calendrier peut mener à des déceptions ou à des mouvements messianiques dangereux.

- Ne pas éloigner le terme : Les juifs doivent éviter des actions qui retarderaient la venue du Mashiah, comme des comportements contraires à la Torah ou des divisions internes qui affaibliraient le peuple.

- Ne pas dévoiler le secret aux non-juifs : Ce serment concerne la prudence dans le partage des détails du messianisme juif, en particulier les aspects ésotériques ou les attentes liées à la restauration du royaume de Jérusalem, avec des non-juifs. Le « secret » fait référence aux dimensions profondes du processus messianique, notamment dans la Kabbale, où la rédemption est liée à des concepts mystiques complexes.

Cette dernière interdiction correspond au quatrième vers de Nostradamus qui parle de « Secret augure ». La restauration monarchique en Terre Sainte doit être secrète, il est interdit pour un juif d’en parler. Un secret qui est remarquablement respecté. Moi, je ne suis pas de confession juive, mais catholique. Je ne suis donc pas tenu par cette obligation de secret, donc je le révèle au grand public.

3. Le retour du Christ à la fin des temps dans le protestantisme.

L’intervention américaine dans la guerre entre Israël et l’Iran, à partir du 22 juin 2025, ne peut pas être comprise sans la lecture particulière des protestants évangélistes de l’Ancien Testament. Il y a une convergence de lutte entre les Juifs et les Protestants sur cette question.

Pour le judaïsme, le Mashiah est une figure humaine, divinement choisie, qui apportera une rédemption terrestre (restauration d’Israël, paix mondiale).

Pour le protestantisme évangélique, Jésus est le Messie divin, déjà venu et attendu pour un retour eschatologique. Les évangéliques ne font pas référence à ben Yosef ou ben David, mais leur eschatologie attribue à Israël un rôle central dans les événements précédant le Second Avènement, ce qui alimente le sionisme chrétien.

Le sionisme chrétien, particulièrement répandu parmi les évangéliques américains, repose sur une interprétation littérale de l’Ancien Testament, influencée par le dispensationalisme, une théologie développée au XIXe siècle par John Nelson Darby. Cette théologie divise l’histoire en « dispensations » ou périodes où Dieu interagit différemment avec l’humanité, et elle attribue à Israël un rôle unique dans les derniers temps.

Pour les sionistes chrétiens, le soutien à Israël n’est pas seulement politique, mais théologique : ils croient que le rassemblement des juifs en Terre sainte est une condition préalable au retour de Jésus. Cela explique pourquoi Donald Trump, soutenu par les évangéliques, a décidé en 2018, de transférer l’ambassade américaine à Jérusalem ou de soutenir Israël dans sa guerre contre l’Iran.

Dans l’eschatologie évangélique, des ennemis d’Israël comme l’Iran sont souvent associés à la figure biblique de Gog et Magog (Ézéchiel XXXVIII : 39), qui attaquent Israël avant l’intervention divine.

Le quatrième et dernier vers concerne l’émergence d’un personnage envoyé de Dieu pour sauver la situation.

« Secret augure pour à ung estre parque ».