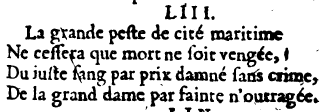

II-53 : la peste de Marseille (1720).

Marseille (« de cite maritime ») sera frappée par une grande peste (« La grande peste »). Elle provoquera la mort de la moitié de la population de Marseille et de la Provence. La peste cessera lorsque tout le monde sera mort (« Ne cessera que mort ne soit vengée Du juste sang, par pris damne sans crime »).

Le 20 juin 1720, rue Belle-Table, une femme, Marie Dauplan, meurt en quelques heures. C’est la première victime de la peste dans la ville. Dans un premier temps, les médecins douteront que ce soit un cas de peste, avant que la maladie ne se répande pas dans la ville (« De la grand dame par feincte n’outraigée »).

Article Wikipédia Peste de Marseille (1720).

La peste de Marseille (“La grande peste de cite maritime“) de 1720 est la dernière épidémie de peste enregistrée en France.

Le Grand-Saint-Antoine, un bateau en provenance du Levant (la région de la Syrie), accostant à Marseille le 25 mai 1720 est à l’origine de l’épidémie. En effet, sa cargaison constituée d’étoffes et de balles de coton est contaminée par le bacille de Yersin responsable de la peste. À la suite de graves négligences, et malgré un dispositif de protection très strict comportant notamment la mise en quarantaine des passagers et des marchandises, la peste se propage dans la ville. Les quartiers déshérités et les plus anciens sont les plus touchés. La peste s’étend rapidement dans la cité où elle entraîne entre 30 et 40 000 décès sur 80 à 90 000 habitants, puis en Provence où elle fait entre 90 000 et 120 000 victimes sur une population de 400 000 habitants environ (“Ne cessera que mort ne soit vengée Du juste sang, par pris damne sans crime“).

La responsabilité de la non-application de la réglementation a été recherchée à l’époque auprès du commandant du navire, le capitaine Jean-Baptiste Chataud, et du premier échevin, Jean-Baptiste Estelle. Aucune preuve formelle n’a pu être trouvée. Il est cependant certain que les intendants de santé chargés de cette réglementation ont agi avec beaucoup de légèreté : la question de savoir s’ils ont subi des pressions de la part des échevins reste sans réponse.

L’alimentation de la population ainsi que l’évacuation des cadavres posent de graves problèmes et mobilisent les échevins qui montrent beaucoup de courage. L’enlèvement des cadavres du quartier de la Tourette par les galériens de l’Arsenal des galères mobilisés à cet effet et placés sous le commandement du chevalier Roze constitue un fait majeur de ce tragique évènement. Les religieux avec à leur tête Mgr de Belsunce apportent un réconfort moral aux mourants.

Cette épidémie a donné naissance à de nombreuses représentations artistiques parmi lesquelles celles du peintre Michel Serre, témoin direct de cette épidémie. Elle constitue un épisode historique marquant, toujours présent dans la mémoire collective des Marseillais.

Le 25 mai 1720, le bateau le Grand-Saint-Antoine en provenance du Proche-Orient arrive à Marseille au terme d’une longue navigation. Il apporte un précieux chargement d’étoffes de soie et de balles de coton, pour une valeur de 300 000 livres destinées à être vendues à la foire de Beaucaire de juillet.

Une partie de la cargaison appartient à plusieurs notables de Marseille dont le premier échevin Jean-Baptiste Estelle et le capitaine du navire Jean-Baptiste Chataud. Le bateau a été armé par Ghilhermy et Chaud, Jean-Baptiste Estelle, Antoine Bourguet et Jean-Baptiste Chataud, intéressés chacun pour un quart. Comment ce vaisseau qui apporte la peste a-t-il pu être contaminé ?

À son arrivée, le capitaine Chataud se rend au bureau de santé faire sa déclaration à l’intendant semainier Tiran. Il produit les patentes nettes et ne peut que l’informer des décès survenus durant la traversée. Le 27 mai, deux jours seulement après l’arrivée du navire, un matelot meurt à bord. Le bureau de santé, à l’unanimité décide d’envoyer le bateau à l’île de Jarre, puis se ravise et dans une seconde délibération, décide de faire transférer le cadavre aux infirmeries pour examen et d’envoyer le navire à l’île de Pomègues, dans l’archipel du Frioul. Le 29 mai ce même bureau décide, fait inhabituel, de faire débarquer aux infirmeries les marchandises de valeur tandis que les balles de coton doivent être transférées à l’île de Jarre.

Le 3 juin, le bureau revient sur sa position et prend une décision encore plus favorable aux propriétaires de la cargaison : toutes les marchandises seront débarquées aux infirmeries. Si aucune preuve écrite n’existe, il est probable que des interventions ont eu lieu pour faire adopter la réglementation la moins contraignante ; il est impossible de connaître les personnes qui sont réellement intervenues, mais l’intrication des intérêts des familles de négociants et des autorités qui dirigeaient la ville suffisent à comprendre les raisons de ces nombreuses négligences. La déclaration du capitaine Chataud est falsifiée par addition d’un renvoi indiquant que les membres d’équipage décédés en mer sont morts de mauvais aliments. Les intendants de santé ont probablement voulu sauver la cargaison destinée en partie à la foire de Beaucaire qui devait avoir lieu le 22 juillet 1720. Le 13 juin, veille du jour de sortie de quarantaine des passagers, le gardien de santé du vaisseau meurt. Le chirurgien de service du port, Gueirard, examine le cadavre et conclut à une mort par vieillesse, sans observer des marques de peste.

Un mousse tombe malade et meurt le 25 juin. À partir de ce jour plusieurs portefaix qui ont manipulé les ballots de coton décèdent. Le bureau de santé s’inquiète très sérieusement et décide de transférer le vaisseau à l’île de Jarre, de faire brûler les hardes des personnes décédées et d’enterrer les cadavres dans de la chaux vive. Mais ces mesures arrivent trop tard car des tissus sortis en fraude des infirmeries ont déjà transmis la peste dans la ville.

Les dix décès survenus à bord du navire ne présentaient pas apparemment les symptômes caractéristiques de la peste que sont les charbons et les bubons. Ces manifestations évidentes apparaîtront dans la ville lorsque commenceront à s’y répandre les tissus en provenance du Grand-Saint-Antoine infestés de puces porteuses du bacille de Yersin.

Le 20 juin 1720, rue Belle-Table, venelle étroite et sombre des vieux quartiers, une femme, Marie Dauplan, meurt en quelques heures (“De la grand dame par feincte n’outraigée“). À ce moment les médecins doutent que ce décès soit vraiment dû à la peste. Il semble en effet qu’un premier foyer pesteux au sein de l’équipage ait été contenu jusqu’au déballage des balles de coton qui allaient répandre les puces porteuses de la maladie.

Le 28 juin, un tailleur, Michel Cresp, meurt subitement. Le 1er juillet, deux femmes, Eygazière et Tanouse, demeurant rue de l’Échelle, autre quartier déshérité de la ville, meurent l’une d’un charbon sur le nez, l’autre avec des bubons, signes évidents de la peste (“De la grand dame par feincte n’outraigée“).

À partir du 9 juillet il est évident que la peste est présente ; ce jour-là Charles Peyssonnel et son fils Jean André Peyssonnel, tous deux médecins, appelés au chevet d’un enfant d’une douzaine d’années rue Jean-Galland, diagnostiquent la peste et avertissent les échevins. Les morts sont enterrés dans de la chaux vive et leurs maisons sont murées. Les échevins espèrent toujours qu’il s’agit d’une contagion limitée. La cargaison du navire est transférée des infirmeries à l’île de Jarre. À partir du 21 juillet le nombre de décès ne fait que croître ; le père Giraud peut écrire que « Dieu déclare la guerre à son peuple ».

–